【記者李文煥/台北報導】

國立臺灣圖書館於7月11日正式將歷經兩年修復的《法華經》送回慈濟證嚴上人手中,這部清同治年間(1864–1874)珍藏的東方經典,在修復團隊專業技藝與文化使命的交織下,得以重現風華,成為宗教界與文化保存領域的一大盛事。

這部由證嚴上人出家前唯一珍藏、承載深厚佛學意涵的《法華經》,七卷二十八品,原以木板經摺裝為形式,因年代久遠,部分紙張因潮濕、蟲蛀、黴變或膠帶殘留導致破損與不可翻閱。本次修復由國立臺灣圖書館參考特藏組負責,自112年6月5日接受修護委託以來,堅守「修舊如舊」原則,不影響書籍結構、不更動文字片段,展現國內文獻修復技術的專業與精密。

圖書館館長曹翠英表示,此次修復工程為東方古籍與西方修護技術的融合挑戰,團隊在初期即邀集專家進行策略性研議,評估材質劣化情形與可行作法,並進行超過百次的修復程序與協作,從纖維紙料的選用到書頁的黏合、脫酸處理、除黴與補洞,全數仰賴專業分工與精細工法。

曹館長強調,修復《法華經》並非單純保存文本,而是一場文化、宗教與人文精神的實踐。「這是一部重生的經典,更是一場人間佛法的修行」,她以「生活即佛教,佛教即生活」的精神,說明修復過程中展現的慈悲、智慧與專業,呼應證嚴上人倡導的法華行願精神。

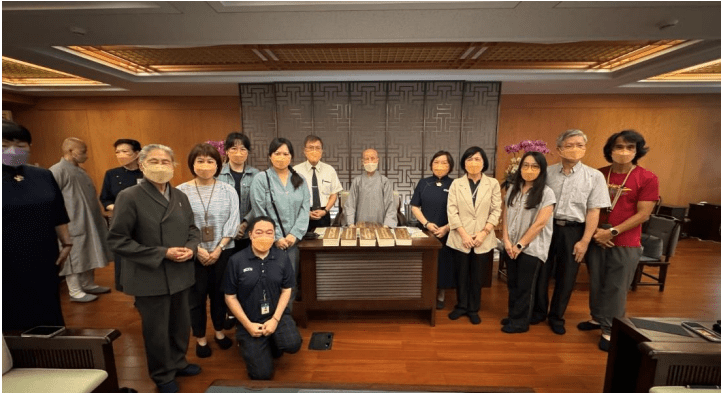

修復完成當日,曹館長與修復團隊將經典親手送還花蓮精舍,證嚴上人見書當下動容無語,表示這是再一次與信仰生命中最重要的經典重逢。上人並親邀團隊座談,交流「法華經入世奉行之道」,現場氣氛溫馨感人。

此次修復過程亦由慈濟大愛台全程紀錄,透過影像與配樂,呈現修復師在紙張間修復時光的細膩過程,不僅為《法華經》增添歷史價值,更見證文化保存與宗教精神的深刻連結。

新聞評析:

這項修復計畫不僅為一部超過150年歷史的經典注入新生,更象徵臺灣文化保存與技術傳承的重要里程碑。在數位化浪潮席捲全球之際,紙本典籍的實體修復依然展現其不可取代的文化價值。《法華經》的重生,映照出人文關懷、宗教信仰與專業技能的交會點,讓世人重新思考文化資產的深層意義。國立臺灣圖書館的努力,不僅修復了一部經書,更讓人看見文化的希望、傳承的溫度,以及技術與信念結合所能達到的無上高度。

新聞來源:屏東時報