波新聞─陳金聲/嘉義

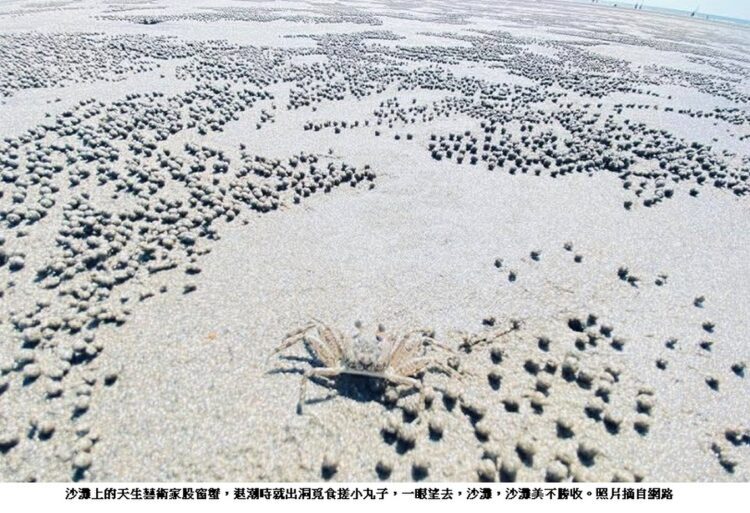

沙灘生態之美百百款,遊客各取所愛觀賞之,有人看浪裡來浪裡去,有人踩在沙灘上都餘生足矣,可能很少人去注意沙灘上有另類的靜謐之美,那就是股窗蟹搓丸子。

股窗蟹屬於節肢動物門、甲殼亞門、十足目的生物。具體來說,股窗蟹是沙蟹科的動物。這麼小隻的生物會是動物,一般人聽了都會快昏倒。

牠們的特徵包括頭胸部球形,螯足和步足上有鼓膜,像是在大腿上開了窗孔,因此得名。股窗蟹生活在潮間帶的泥沙灘上,是泥沙灘高潮線的生物。

想觀賞股窗蟹創作的藝術品,不是隨時到沙灘上就能看得到,必須掌握海水退潮後與再漲潮之間的時段,因為牠們搓出的小丸子,只要再漲潮,一個浪就瞬間讓小沙丸全部「死」在沙灘上。

這些小丸子,在退潮約一二小時之間就陸續出現在沙灘上,數量多如天上的繁星,無從估算。沙灘原本是寬可走馬之地,但小丸子出現之際,卻變得密不容針,那種美,內行的最懂得欣賞。

這畫面讓遊客看得目瞪口呆,非常的好奇,沙灘上怎會出現這麼多的小圓球?這些小丸子是如何出現的?又是誰搓出來的?多數的遊客都不知道這是沙灘上的天生藝術家股窗蟹的傑作。

股窗蟹在漲潮時都躲在水面下的沙灘下,遊客看不到半隻,海水退去,牠們才會陸續從沙灘下鑽出來。

股窗蟹的覓食行為,會輪流利用雙螯拾起地面的沙粒放進口中,口內有兩對口器可以刮走黏附在沙粒上的有機微生物,不能消化的沙粒則會推送到口外,直至搓成一粒小沙丸,再用雙螯將小沙球從口邊取出,沿途丟棄在地上。

所有的螃蟹,體內都有「起泡器」,會冒出一種類似泡沫的粘液,俗稱為「口吐白沫」,股窗蟹也會,所以,覓食過程中,牠們會透過粘液把沙子搓成小丸子。 愈大隻的體力大,搓出的丸子愈大粒,而且會把沙子「堆積如山」堆在洞口附近,小隻的體力小,推力小,多數會把覓食過的沙子搓成小丸子,像太陽輻射狀往外推,輻射範圍從數十公分到一公尺左右不等,很少超出這範圍。

愈大隻的體力大,搓出的丸子愈大粒,而且會把沙子「堆積如山」堆在洞口附近,小隻的體力小,推力小,多數會把覓食過的沙子搓成小丸子,像太陽輻射狀往外推,輻射範圍從數十公分到一公尺左右不等,很少超出這範圍。

小沙丸的排列當然不可能像軍隊閱兵那麼整齊,但對小生物而言,如此規則的分佈,那已經算是經典畫面了。遊客如果有緣見到這樣的畫面,記得這些大大小小的沙丸,都是股窗蟹進食留下的痕跡。

股窗蟹生性機警,觀賞牠們覓食不能太靠近,蹲在沙地上不動聲色稍候片刻,就會看到股窗蟹探頭探腦從洞裡爬出,準備出洞覓食,但稍有動靜,馬上就縮頭躲入洞中,必須等到牠們認為環境安全了才會再小心翼翼的跑出洞口。 海水漲潮時,牠們到底躲在沙灘下多深?牠們又怎麼知道覆蓋在沙灘的海水已退去可以出場了?這都不是一般人能窺其堂奧的。

海水漲潮時,牠們到底躲在沙灘下多深?牠們又怎麼知道覆蓋在沙灘的海水已退去可以出場了?這都不是一般人能窺其堂奧的。

每個洞口外的小沙丸,大小不一,數量也不一,大粒的數十粒,小粒的數百粒,洞口較大的沙丸比較大粒,進出的股窗蟹也比較大隻。小支的股窗蟹,不如蒼蠅大,如果沒停下腳步定睛仔細看,很難注意到牠們的存在。何況牠們的外殼又具有跟沙子近似的保護色。

股窗蟹長期與海與沙為家,不近人類,因此,只要有人影或聲音靠近,就一溜煙躲入洞內,或者「走那列飛」脫離現場。如果是吹東北季風的季節,風速加上牠們的動力,一轉眼就跑出數公尺外,這一招常讓老花眼或近視眼的遊客頓時感受眼力與視力的寶貴。

不會有人像棒球場上的球探拿測速槍去測股窗蟹的跑速,但有人估計,牠們的秒速可以達二、三公尺。體型小又跑得快加上膚色不明顯,有些遊客想抓牠們,根本見不到牠們的車尾燈。所以,股窗蟹被公認是「全天下跑得最快的螃蟹」。

沙灘上布滿小沙丸,當然也到處是牠們藏身的坑洞,所以牠們在逃離過程中,見到坑洞就躲入,顧不了是誰家的坑洞了,如果逃亡過程中太驚險,一時找不到洞可躲,就一直往前奔跑,輕快的速度,簡直如同螃蟹類中的「磁浮列車」。

躲入別家洞口的股窗蟹,有的離家「千里」,後來有沒有、能不能找到回家的路?這可能連生物學家都會被考倒,遊客更不可能留在原地閒閒等著看牠們的「歸鄉路」,何況只要一個海浪打上來,整個沙灘千百萬粒的小沙丸瞬間全部變成水中沙,連洞口都不見了。 內行的遊客,知道牠們的特性,會保持一段距離好好觀察牠們穿梭在星羅棋布的小沙丸中覓食的生態。夕陽西下時分,小丸子也會出現一抹斜影,拍攝角度捉得準,每粒小丸子的影像美得像一根的釘子,邊看邊讚嘆,樂在其中,這是行家眼下的生態之美。

內行的遊客,知道牠們的特性,會保持一段距離好好觀察牠們穿梭在星羅棋布的小沙丸中覓食的生態。夕陽西下時分,小丸子也會出現一抹斜影,拍攝角度捉得準,每粒小丸子的影像美得像一根的釘子,邊看邊讚嘆,樂在其中,這是行家眼下的生態之美。